Am 14. August 2023 finden in Graz zwei Stolpersteinverlegungen statt

- 10:00 für Moshe Carmiel (vormals Walter Weinberger) in der Hans Resel-Gasse 18

- 11:00 für Norbert (Nathan) Kandel in der Sparbersbachgasse 48

unter Anwesenheit der Familien aus Israel und Österreich

Die Verlegung wird straßenbaulich in gewohnt würdevoller Weise von den Mitarbeitern der Holding Graz / Straße durchgeführt und musikalisch umrahmt vom Trio Olena Mishchii, Adrii Yatsiuk, und Myroslava Kucher.

Hans-Resel-Gasse 18

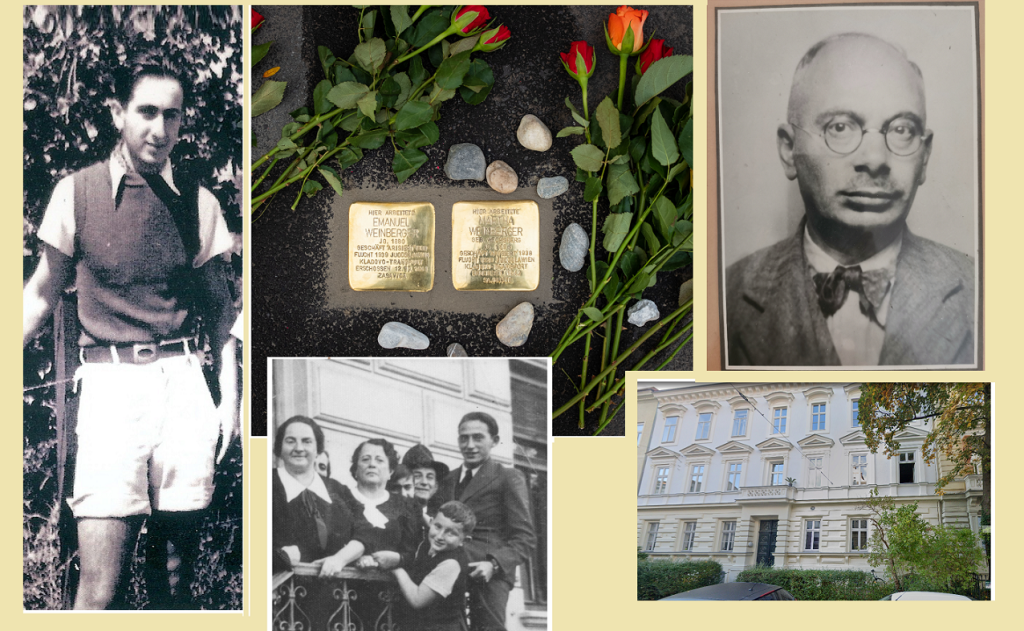

Walter Weinberger (Moshe Carmiel) 1940 in Palästina. Fotp: Familienarchiv

HIER WOHNTE

WALTER WEINBERGER

(MOSHE CARMIEL)

JG. 1923

FLUCHT 1938

PALÄSTINA

(für seine Eltern Martha und Emanuel und den jüngeren Bruder Kurt/Josef wurden bereits Stolpersteine verlegt: Martha und Emanuel Weinberger bzw. Kurt Weinberger – siehe unter diesen Links auch die Familienbiografie.)

Sparbersbachgasse 48

Familie Kandel um 1908. Nathan stehend mit Brille. Foto: Familie Kandel

HIER WOHNTE

DR. NATHAN (NORBERT)

KANDEL

JG. 1891

„SCHUTZHAFT“ 1938 DACHAU

FLUCHT 1939 BELGIEN

VERHAFTET 10.5.1940

ST. CYPRIEN, DRANCY

DEPORTIERT 1942

AUSCHWITZ

ERMORDET 31.1.1945

MAUTHAUSEN

————–

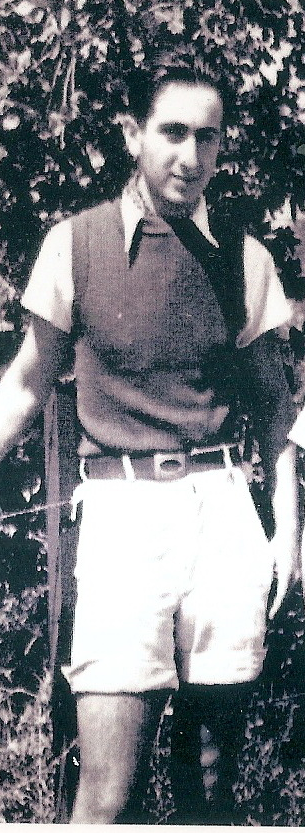

| Walter Weinberger (Moshe Carmiel)

Walter Weinberger (später Moshe Carmiel) wurde 1923 in Graz geboren als Sohn von Martha und Emanuel Weinberger, die vor dem Ersten Weltkrieg ein Textilwarengeschäft in der Grazer Vorbeckgasse 1 eröffnet hatten. 1927 kam der jüngere Sohn Kurt auf die Welt; beide Söhne besuchten die jüdische Volksschule und später das Oeversee Gymnasium in Graz. Nach dem „Anschluss“ 1938 wurde das Geschäft der Familie „arisiert“ und die Familie gezwungen, ihre Wohnung in der Mariengasse (heute Hans-Resel-Gasse 18a) zu räumen. Im März 1939 übersiedelte sie nach Wien, und Walter wanderte im Frühling 1939 nach Palästina aus,. Sein Bruder Kurt gelangte mit einem Kindertransport am 20. Dezember 1939 in Haifa.

Die Eltern konnten zuerst noch fliehen und versuchten, mit dem sog. „Kladovo-Transport“ über die Donau ins Mittelmeer und nach Palästina zu flüchten. Durch unendliche Verzögerungen des Transports u.a. aufgrund mangelnder Einreisegenehmigungen und zuletzt durch den Überfall auf Jugoslawien scheiterte der jahrelange Fluchtversuch: Emanuel Weinberger wurde 12. Oktober 1941 gemeinsam mit hunderten weiteren Gefangenen als „Sühne“ für einen von Partisanen verübten Überfalls auf Soldaten der Wehrmacht erschossen. Martha Weinberger wurde in ein Konzentrationslager bei Belgrad deportiert und 1942 in einem Gas-LKW ermordet.

Walter Weinberger nahm in Israel den Namen Moshe Carmiel an, besuchte eine Landwirtschaftsschule und arbeitet viele Jahre in einem Kibbuz. Im Alter von 25 Jahren heiratete er und wurde zweifacher Vater. Walter Weinberger starb 2008. Auch Kurt änderte seinen Name: in Josef Carmiel, gründete eine Familie und lebte zuletzt – bis zu seinem Tod am 1.2.2021 – in einem Vorstadt-Seniorenheim bei Beer-Sheva im Süden von Israel.

2017 wurde für Kurt Weinberger (Josef Carmiel) ein Stolperstein vor seiner ehemaligen Schule (Oeverseegymnasium) verlegt, 2020 auf Josef Carmiels Initiative die Stolpersteine für seine Eltern in der Vorbeck-, Ecke Annenstraße. Mit dem Gedenkstein für Walter (Moshe) wird die Familie nun vollständig mit Stolpersteinen gewürdigt – auf Initiative von Moshes Sohn Menachem Carmiel.

Biografie Norbert Nathan Kandel. Verfasst von Heribert Macher-Kroisenbrunner: Biografie von Walter Weinberger (Moshe Carmiel): Martina Pock und Daniela Grabe

|

Nathan (Norbert) Kandel

Nathan Kandel wurde am 13. Oktober 1891 in Mosciska in Galizien geboren und zog mit ca. 15 Jahren mit seiner Familie nach Graz. Im Jahr 1912 ließ sich die Familie Kandel in der Pestalozzistraße 62 dauerhaft nieder, ab 1926 dann in der Sparbersbachgasse 48. In Graz setzte Nathan Kandel seine Schulausbildung fort, maturierte am k.k. II. Staatsgymnasium (heute Lichtenfelsgymnasium) und studierte vom Wintersemester 1912/1913 bis zum Sommer 1916 an der Karl-Franzens-Universität Graz Rechtswissenschaften. Ab dieser Zeit gibt Kandel auch immer wieder Norbert als seinen Vornamen an.

Im Oktober 1916 übersiedelte er nach Wien, wurde zum Militärdienst einberufen und kehrte nach Kriegsende nach Graz zurück, wo er 1919 an der Universität zum Doktor der Rechte promovierte. Zunächst als Rechtsanwaltsanwärter tätig war er ab dem Jahr 1928 Rechtsanwalt, wo er als einer von nur zwei jüdischen Rechtsanwälten eine Kanzlei am rechten Murufer, in der Griesgasse 26, führte.

Am 16.8.1920 heiratete Nathan Kandel die 1893 in Podwoloczyska geborene Maria Gelbard. Das Ehepaar lebte nach der Hochzeit im Jahr 1920 bis zu ihrer Vertreibung Anfang März 1939 in der Sparbersbachgasse 48 und bekam 1920 und 1926 die Söhne Paul und Herbert. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im März 1938 musste Norbert Kandel zunächst seine Kanzlei schließen, im Mai wurde ihm die Ausübung seines Berufes ganz untersagt. Herbert Kandel wurde der Schule verwiesen und die Familie entschloss sich zur Emigration, konnte dies aber aufgrund der restriktiven Haltung der Aufnahmeländer und der Schikanen der NS-Machthaber nicht sogleich umsetzen.

Im Zuge des Novemberpogroms 1938 wurde Norbert Kandel verhaftet und am 18. November nach Dachau überführt wie später auch sein Sohn Paul. Am 6. bzw. 20. Dezember wurden Nathan und Paul Kandel aus Dachau entlassen, beide kehrten nach Graz zurück und Paul konnte 1939 in die USA flüchten. Nathan und Maria Kandel flohen im Mai 1939 nach Brüssel, doch nach dem deutschen Einmarsch in Belgien wurde Nathan Kandel verhaftet und am 10. (oder 12.) Mai 1940 in das Lager St. Cyprien in Frankreich gebracht. Maria Kandel und ihr Sohn Herbert konnten sich zunächst der Verhaftung durch die Gestapo entziehen; Herbert war in Belgien und später in Jugoslawien im Widerstand. Nathan Kandel wurde in die Lager Gürs und Le Milles überstellt. Am 17. August 1942 wurde Nathan Kandel über Drancy in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert und in den letzten Kriegswochen, kurz vor der Befreiung durch die Rote Armee, von Auschwitz nach Mauthausen gebracht und dort am 31. Januar 1945 ermordet. Maria Kandel blieb bis zur Befreiung Belgiens im September 1944 in Gestapohaft und kehrte nach 1945 nach Österreich zurück wie auch Herbert Kandel. Der ältere Sohn Paul Kandel diente bis 1946 in der US-Armee, kam mit einem Stipendium zum Medizinstudium nach Europa zurück und lebte ab 1954 wieder dauerhaft in Österreich. Der Stolperstein für Nathan (Norbert) Kandel wurde von seiner in Österreich lebenden Enkelin initiiert. |